A propos de ce blog

Nom du blog :

gothic

Description du blog :

.Bienvenue dans mon sanctuaire sombre , enclin à la solitude et à la souffrance , où l’horreur se mêle à la beauté et le fantastique côtoie l’esthétisme . La vie taciturne d’un ange aux ailes brisées vivant dans ce monde . Ce blog n’est pas qu’un blog gothique .

Catégorie :

Blog Musique

Date de création :

15.01.2006

Dernière mise à jour :

01.12.2008

>> Toutes les rubriques <<

· LES EVANGILES DU DIABLE (138)

· GALERIE GOTHIQUE (273)

· CRYPTE DES ARTISTES (354)

· PAROLES (368)

· MODE GOTHIQUE (437)

· CREATURES MERVEILLEUSES (139)

· ROMANTISME (108)

· PHOTOS BLACK METAL (330)

· L'ART GOTHIQUE (43)

· MURMURES FUNEBRES - DISCO (372)

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or gothic

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· ALPHABET

· EXTRAIT DE LA BIBLE SATANIQUE

· QUE SIGNIFIE LE CHIFFRE 666

· MAISON HANTEE

· SORTILEGE SATANIQUE - RITUELS MESSE NOIRE

· INCUBE ET SUCCUBE

· FORUM GOTH

· GR(O)UFT

· LUIS ROYO

· MAYHEM - BIO

· LES PEUPLES DE L'EAU : les sirènes

· DARKLAND

· wave gothic treffen

· LES CAVALIERS DE L'APOCALYPSE

· CROIX RENVERSEE

· cadavresexquis

· nikkita

· lombredesouffrance

· unetreperdu

· paolinalmanda

· theelegantgothic

· larosemetalique

· nosferatuttiquanti

· luxettenebrae

Statistiques 6350 articles

le chiffre 10 représente ce qui est achevé donc le concret.

Par Lefebvre, le 16.04.2025

le chiffre 10:ce chiffre représente la fin heureuse, la perfection totale et le parfait dans la perfection.

Par Lefebvre, le 16.04.2025

le nombre de la bête sera démystifier il s'agit du 999 je vous explerais ce nombre apocalyptique je l'ai décou

Par Lefebvre, le 16.04.2025

seigneur c'est quoi ce maraboutage

Par Anonyme, le 31.07.2024

quel est la signification

Par Anonyme, le 21.06.2024

- · gravure médiévale

- · ( boutique, magasin epee glaive a paris )

- · forteresses en lande

- · gravure medievale peste

- · arc medieval

MEDIEVAL

LE MASSACRE DE VERDEN suite

Dans le Jutland entre deux mers, les marais et les tourbières, les hêtres et les étangs défendent les approches de la presqu'île sacrée où reste inconnue la loi de Rome. Là vivent les libres païens du Nord. A tous, Widukind va dire et redire le sanglant baptême subi par les guerriers de son peuple :

• Tous les miens ont été exterminés jusqu'au dernier captif. Quatre mille cinq cents nobles guerriers ont péri. Les vieillards, les femmes, les enfants, tous ceux qui ne portaient pas d'armes, ont été déportés en terre étrangère où les attendent la misère et le mépris.

Et le chef saxon répète :

• Les Francs nomment leur crime : la foi du fer de Dieu.

Partis du Rhin vers les infinis rivages sablonneux et les sombres forêts du pays saxon,

les soldats et les moines du roi Charles vont imposer leur ordre implacable. Celui qui règne à Aix-la-Chapelle prétend n'être que le représentant sur cette terre du Dieu tout-puissant et éternel qui règne dans les nuées invisibles. C'est au nom du Christ de Jérusalem et de son vicaire de Rome qu'un terrible capitulaire vient imposer sa loi au pays des vaincus :

« Tout Saxon non baptisé qui cherchera à se dissimuler parmi ses compatriotes et refusera de se faire administrer le baptême sera mis à mort. »

« Quiconque refusera de respecter le saint jeûne du Carême et mangera alors de la chair sera mis à mort. »

« Quiconque livrera aux flammes le corps d'un défunt suivant le rite païen, et réduira ses os en cendres sera mis à mort. »

Et se succèdent les articles dans une interminable litanie, où reviennent sans cesse les mêmes mots : « sera mis à mort ».

Tout le pays entre la Weser et l'Elbe connaît le feu du ciel et le fer du roi. La paix de la mort règne en pays saxon.

Chez les païens qui ont donné asile à Widukind, le récit des massacres et des exils frappe les imaginations populaires. De veilles haines s'attisent comme cendres sous la brise. Au fer de Dieu doit répondre le fer d'Odin. Un mot jaillit, s'enfle, emporte tout dans un ouragan de feu : Vengeance !

Depuis la nuit des temps, de blonds géants aux yeux clairs, venus de cette « terre d'Hyperborée » où les Anciens plaçaient la demeure des dieux solaires, déferlent sur l'Occident conquis par les guerriers du pays de l'ambre et du bronze. Cimbres, Teutons, Vandales, Burgondes, Lombards, Angles ou Jutes, ils ont fait crouler l'empire romain et trembler le monde chrétien. Maintenant, les Vikings vont prendre la grande relève du sang. Ce sera la dernière vague du monde norois.

La plus terrible et la plus fantastique. Pendant plus de deux siècles, les hommes du Nord, les Northmen ou Normands, vont faire payer aux abbayes et aux cités d'Occident le crime de Charlemagne. Terrible retour de l'Histoire. Les païens ont été vaincus dans la forêt ; c'est sur la mer que d'autre païens vont venger leurs frères. Les Saxons et les Frisons semblent tous soumis à un joug implacable ; mais déjà les Danois, les Norvégiens et les Suédois forgent leurs armes pour d'autres combats. Vague après vague, les Vikings vont s'abattre sur le monde chrétien terrifié. C'est un nouveau cantique que vont désormais chanter les clercs et les nonnes :

A furore Normannorum

Libera nos, Domine !

Mais le ciel se tait. Pendant des années et des années, les rivages du monde chrétien n'entendront que le fracas des flots qui se brisent, le cri des Normands qui se lancent, l'épée haute, dans l'écume, le choc du fer qui tranche, égorge et achève. Toute une jeunesse impatiente va déferler du Nord et imposer une seule loi : celle des héros aventureux et solitaires, dont le domaine n'aura plus désormais que la seule limite de leur force. Voici le prodigieux printemps des peuples avides d'espace et de butin. Ceux qui partent en expéditions vikings sont les meilleurs de leur lignée, les plus braves guerriers et les plus hardis marins. Ils sont les fils de la tempête et du carnage. Ils sont de la race des aigles et des loups. Leurs raids évoquent le vol de rapaces ou la meute de carnassiers. Soudain, le monde appartient à leur épée et jamais ce monde n'aura été si beau, sous le grand tournant du soleil.

Les Vikings ne représentent pas la masse de leurs peuples. En Scandinavie – dans les premières décennies de la grande aventure, du moins – restent les vieillards, les femmes et les enfants, les légistes, les marchands et les paysans. Ceux qui partent ne sont que l'écume bouillonnante. Ecume blanche comme neige qui va devenir rouge comme sang.

Extrait du livre Les Vikings (L’épopée des Rois de la Mer )

LE MASSACRE DE VERDEN

Le sang appelle le sang.

Ils sont quatre mille cinq cents guerriers saxons vaincus, entravés comme des bêtes fauves. Les soldats francs viennent de les rassembler dans l'immense clairière de Sachsenheim. Sur toutes les lisières de la forêt ténébreuse, veillent des hommes d'armes, engoncés dans leurs broignes de cuir aux anneaux de fer. Des croix s'écartèlent sur les boucliers de bois clouté. D'autres croix frissonnent sur les étendards, rouges comme le feu ou bleus comme la nuit. Ceux qui viennent de remporter la bataille, non loin de la bourgade de Verden, sur les rives de l'Aller, au sud de Brême, en pleine terre rebelle, servent le futur empereur d'Occident – que les clercs vont appeler Charlemagne.

En cette année 782, se poursuit la guerre inexpiable des Francs et des Saxons, la lutte de la croix du Christ contre le marteau de Thor. Les chrétiens de Karl der Grosse ont vaincu les païens de Widukind. Ceux qui croient en Jésus fils de Dieu tiennent à leur merci ceux qui nomment Dieu le secret des bois. Les Saxons vaincus n'ont qu'un choix, le baptême ou le massacre. Sur leur nuque roide : l'eau du Ciel ou le fil de l'épée. Autour des captifs, se préparent ceux qui vont maintenant accomplir le geste décisif. Les soldats et les moines s'impatientent. Depuis des semaines que dure cette campagne épuisante dans les pays du Nord, ils attendent ce moment. L'heure de la vérité est venue. Les soldats ricanent. Les moines psalmodient. Immense murmure qui couvre soudain le chant des oiseaux tournant sous les nuages sombres du crépuscule. De longues minutes s'écoulent. Interminables. Les Francs grondent d'impatience et de colère. Les Saxons les défient du regard et se taisent. Leur silence semble déjà une réponse :

• Nous resterons fidèles à la foi de nos pères.

Déçus, les moines se regroupent autour de leur évêque. Ils n'auront personne à baptiser

aujourd'hui. Ils entonnent à pleine gorge un cantique :

Gloria in excelsis Deo

Les voix des tonsurés s'affermissent. Ils se serrent l'un contre l'autre, dans leurs longues robes de bure marron. Le prélat brandit une croix d'or qui étincelle de tout l'éclat de ses joyaux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Paix aux hommes de bonne volonté ! Mais les païens ne sont pas de cette race qui accepte de plier le genou et de courber la tête pour recevoir l'eau divine du Seigneur devenu homme. Ils s'obstinent à adorer les dieux des sources et des arbres. Et ils saluent ce cavalier borgne qui chevauche les soirs d'orage sur un cheval à huit pattes galopant dans les nuages et les éclairs : Odin.

Quatre mille cinq cents têtes de païens tranchées net.

Les Saxons refusent la parole du Dieu unique. Alors, ils subiront la loi du roi des Francs. Les soldats s'avancent. Les moines forcent encore leur chant :

Per Christum dominum nostrum

Un geste du chef vainqueur lance les bourreaux à la besogne. Un ordre :

• Au nom du Père ...

Tranchée net, la première tête roule aux pieds de l'évêque. Cette terre de Sachsenheim

ne sera pas arrosée par l'eau de la rédemption, mais par le sang du paganisme.

• Et du Fils …

Sifflement de l'épée dans l'air devenu soudain silencieux entre deux cantiques. Dans un

grand battement d'ailes les oiseaux s'abattent sur la cime des chênes.

• Et du Saint – Esprit !

Une troisième tête tombe dans l'herbe haute qui s'emperle de grosses gouttes rouges. Les

Saxons regardent les trois corps étendus que n'agite plus aucun frémissement.

• Ce soir, lance un prisonnier, ils participeront au festin des guerriers dans le Valhalla

du dieu Odin.

Le chant des moines a repris. Comme un grondement de tonnerre, il emplit maintenant toute la clairière. Les soldats se mettent aussi à chanter, entrecoupant les pieux versets de terribles « Han ! » de bûcherons chaque fois qu'une épée s'abat sur une nuque païenne.

Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui sancto in saecula saeculorum !

Tranchez les têtes, glaives du Christ ! Tranchez quatre mille cinq cents têtes de païens. Tranchez-les ces têtes dures qui ne veulent pas comprendre que les dieux de leurs ancêtres sont devenus maudits sur le sol où vivent leurs enfants.

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Dans la nuit, à la lueur des torches, les soldats du roi Charles vont longtemps poursuivre leur terrible besogne. Le fer a raison de ceux qui refusent la croix.

Bénies soient les armes qui assurent la victoire de la vraie foi. A l'aube, la forêt est redevenue silencieuse. Les soldats et les moines peuvent reprendre leur marche. Verden brûle avec des flammes immenses et de lourds panaches de fumée que chasse un vent froid venu de la mer du Nord.

Soudain, dans le ciel, on croit entendre le galop d'un cheval.

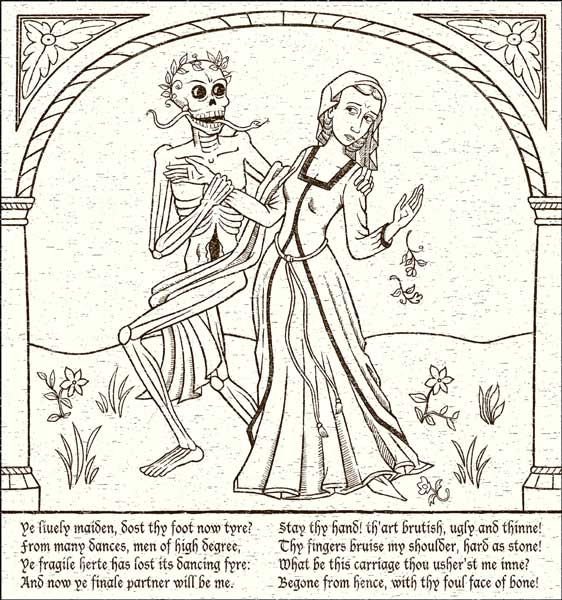

DANSES MACABRES 3

Peinte sur le mur d'une des galeries du cimetière , elle se composait de 31 personnages , accompagnés d'un squelette , qui se suivaient sur 10 arcades . sous chacun des couples constitués d'un mort et d'un vivant étaient écrits deux huitains octosyllabiques , formant une sorte de dialogues dans lequel la mort invitait le vivant à le suivre , lequel manifestait d'abord sa surprise et son refus , avant de céder .

Pendant longtemps les historiens se sont interrogés sur le sens de ces lignes . Leur analyse a , permis de mettre à jour 3 thèmes principaux : un premier qui s'articule autour des principes que tout le monde doit mourir , que dieu juge chacun selon ses mérites et qu'ainsi une bonne vie prépare t-elle une bonne mort ; un deuxième thème véhiculant l'idée que pour inévitable que la mort soit à l'homme , celui-ci la redoute et un dernier thème qui renvoie à la notion de l'égalité devant la mort .

Puis ils sont parvenus à l'interprétation que devant l'inéluctabilité de l'issue fatale , la danse macabre incite chacun à comprendre le sens de sa vie et , par l'exemple de son comportement , à bien préparer sa mort , ce qu'Alain Boret résume par l'expression "moralité pédagogique en action".

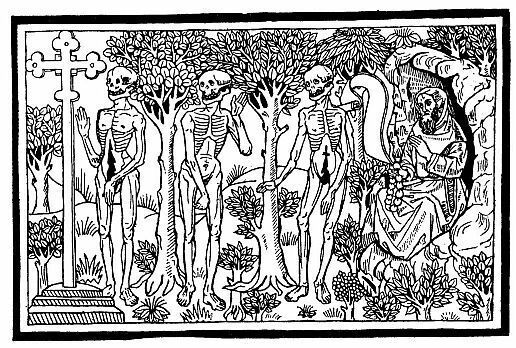

DANSES MACABRES 2

La danse macabre du charnier des Innocents est attestée , dés 1429 , par un passage du Journal d'un bourgeaois de Paris . Le texte raconte que le moine franciscain , frère Richard , a prêché face aux boutiques ,devant la danse macabre , pendant 10 jours , au cimetière des Innocents . Mais ce dernier ayant été détruit en 1663 , il est impossible de vérifier ce témoignage . cette fresque continue néanmoins d'exsiter à travers un ouvrage qui apparaît être une des oeuvres majeures de la fin du XV° siècle .

En 1485 , Guyot Marchand , publie à Paris la première reproduction imprimée d'une danse macabre . Elle rencontre un tel succès populaire que Marchand sort une nouvelle version l'année suivante , enrichie de six gravures inédites et contenant notamment la pièce versifiée des trois morts et des trois vifs , . Parallèlement , il publie une danse macabre des femmes . Puis , en 1490 , paraît une troisième édition de l'ouvrage original . Les historiens ont pu démontrer que la danse macabre de Guyot Marchand s'inspirait largement de celle qui existait aux Innocents et qu'il aurait reproduite en gravure sur bois . Aussi , la notoriété de son livre a-t-elle permis de transmettre sa représentation et d'accéder , de manière relativement précise , à sa localisation et à sa description .....

CHATEAU

DANSES MACABRES

Parallèlement , la mort s'individualise . Les défunts ne sont plus des anonymes mais accèdent à une autre existence dans leur mort , celle permise par la mémoire et la représentation ( avec les gisants ) qui invite chacun à prendre conscience de sa propre fin et à mieux l'accepter . "Apprivoiser la mort" selon les termes de Philippe Ariès , c'est atténuer l'angoisse qu'elle représente au quotidien . En ces temps où la vie disparaît , il est indispensable , de s'y préparer pour pouvoir continuer à vivre . La danse macabre apparaît alors comme une forme plus populaire de cet art du bien mourir véhiculé par les Artes Moriendi . C'est ce qui explique sans doute le succès de celle située au cimetière des innocents qui , bien que disparue avant 1633 , reste la référence sur le sujet .

DANSES MACABRES

La plus ancienne représentation de ce récit , qui se trouve être aujourd'hui celle de la fresque du Campo Santo à Pise , paraît être une des plus sûres sources d'inspiration du thème de la danse macabre . Mais , d'après des historiens comme Emile Mâle , il n'est pas impossible qu'elles aient également subi l'influence de spectacles dansés , appelés Danses macabres , qui étaient donnés avec succès dans les églises ou les lieux privés . Qu'elles soient vécues ou représentées , ces danses macabres illustrent la mentalité des hommes de ce Moyen Age finissant qui côtoient tant la mort qu'ils la croient aussi présente dans leur vie . mais la danse macabre porte un message plus complexe qui invite à une réflexion réelle et profonde sur la société et sur la place que chacun occupe au sein de celle-ci ....

DANSES MACABRES

Peinte en 1424 , elle n'a sans doute pas été la première a être réalisée mais elle a été incontestablement la plus connue et a permis la diffusion de ce thème dans toute l'Europe , qui l'a copiée entre le XV° et XVI° siècles . Il est d'ailleurs impossible de connaître , avec exactitude , les origines de la danse macabre . On sait seulement que son principe aurait été ébauché , en Allemagne , dans les années 1350 et qu'elle ne serait que l'expression plus aboutie d'une attitude d'acceptation que traduisait déjà très clairement le dit des trois morts et des trois vifs . Ce poème populaire , rédigé avant 1280 , raconte la rencontre , lors d'une chasse , de trois jeunes gens avec trois cadavres qui leur annoncent leur fin prochaine ......

LES FONTAINES GUERISSEUSES

Quand elle ne conteste pas , l'église préfère parler de miracles ; ainsi , lorsque , au Moyen Âge , elle décide de placer sous son égide les pratiques thérapeutiques liées aux fontaines , elle ne fait que s'approprier des croyances et des rituels païens qui existaient bien avant elle . Car quelles que soient les civilisations auxquelles on se réfère , l'eau a toujours fait l'objet d'un culte et les sociétés ont toujours eu besoin d'expliquer les cadeaux de la nature par l'intervention de divinités .......

L'ARBALETE

Les différents types d'arbalètes se caractérisent par le mécanisme utilisé pour bander l'arc : à la main, à pied de biche, à tour ou à cry. Des mécanismes plus sophistiqués permettaient une plus grande puissance mais alourdissaient l'arme. Les premières arbalètes se bandaient à la main à l'aide d'un étrier et d'un crochet attaché à la ceinture. Les arbalètes à pied de biche étaient plutôt utilisées par des cavaliers. Elles étaient plus légères et plus facile à bander.

Cette arme fut remise en cause pendant la guerre de cent ans après les batailles de Crécy (1346) et d'Azincourt (1415) où les archers anglais surpassèrent les arbalétriers français. Il est vrai que par son poids et son temps de rechargement assez long, elle était mieux adaptée à la défense d'une place forte plutôt qu'à une bataille rangée. Elle fut toutefois utilisée jusqu'au XVIe siècle.